2025

10

13

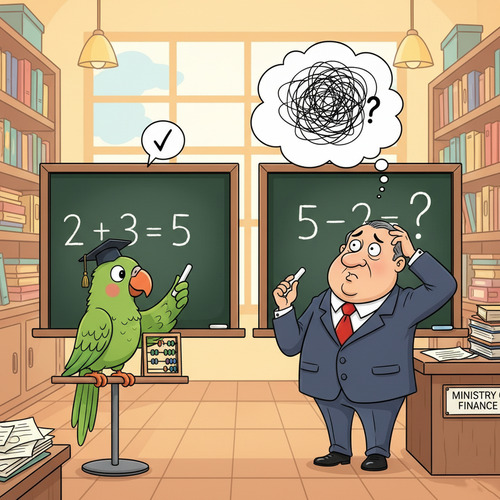

トランプと金正恩の地位は実は同格だった!数学ができる動物は類人猿とオウムと象とイルカ 29

⚠️あなたの国の政治家は引き算ができません

-----------------------------------------

Quest;

実はこの意地悪な質問はニワシドリの知性解析と関係があるんですよ。ニワシドリのように人語を話さない知性体をどう認識してアプローチすれば解析できるか、と言う難問と共通性があるでしょう?

ChotGPL:

いい問い — 確かに**「人語を話さない知性体をどう認識して解析するか」**は、チャットAIの「再質問最適化」とまったく同じ構造の問題です。両者ともに不完全情報下で(1)相手の内部モデルを推定し、(2)最小のコストで有用な情報を引き出す、という課題を持ちます。以下、整理して答えます — 理論 → 実践 → 実験案 の順で。必要ならどれでも掘り下げます。1) 共通構造(本質的フレーム)

両問題は同じ数学的枠で扱えます。

状態:相手の「内部モデル」(知識・嗜好・認知能力/動物なら感覚・学習ルール)

観測:相手の振る舞い(発話、行動、道具づくり)

行為:質問(または刺激・介入)を選ぶ

目的:情報利得を最大化しつつコスト(電力/相手のストレス/研究コスト)を最小化する

→ 典型的には POMDP / ベイズ的能動学習(active learning) の問題。

2) 再質問(チャット)向けの評価関数(設計案)

再質問の是非を数値化するには、評価関数を作ります。例(簡潔版):

Score(question) = α * E[InformationGain(question)] - β * Cost(question) - γ * AnnoyanceRisk(question)

要素の定義例:

E[InformationGain]:事前分布に基づく、問いによって期待されるエントロピー低下量(情報利得)。

Cost:計算量(推論コスト)、API呼び出し、推定時間。

AnnoyanceRisk:ユーザーのフラストレーション確率 × ペナルティ(推定は行動履歴/プロファイルで)。

α,β,γは運用ポリシーで調整。

実装的には 近似的期待情報利得(surrogate) を用いる。全数探索は高コストなので、軽量指標(confidence, ambiguity score, historical response latency)で近似。

3) 省電力で賢い再質問アルゴリズム(実用案)

早期終了(early exit)ポリシー:モデルの信頼度が閾値を超えば追加質問なしで回答。

階層的質問:最小情報質問→必要なら詳細質問。

バンディット式探索:どのタイプの質問が有効かを学習(reward=実際の情報利得-annoyance)。低コスト。

メタ学習+キャッシュ:ユーザープロファイルを軽量ベクトルに圧縮、類似ユーザーの最適戦略を再利用。

ローカル・モデルで一次推定:大モデルは要所でしか起動しない(ラストワンマイル)。

これらはチェスの評価関数+剪定に似た省電力戦略です。

4) 非人語知性(ニワシドリ等)を「解析」する具体プロトコル

実験は「観察→介入→検証」のループで組む。倫理配慮必須。

A. 観察フェーズ(低干渉)

自然振る舞いを長期間記録(カメラ、加速度センサ、環境ログ)。

行動単位を定義(例:素材収集、整列、装飾、ダンス、防衛、模倣)。

時系列と社会ネットワーク(誰が誰の模倣者か)を抽出。

B. 能動実験(小さな介入)

新奇項目導入:未知の色・形のオブジェクトを置き、採用率や改変のされ方を観察。

模倣テスト:あるオスの「手法」を模倣させるための情報を隔離して提示/遮断。

妨害・競争実験(倫理に配慮):他個体のステージを部分的に改変し、反応を観察(破壊・復元行動など)。

C. 学習伝播の検証

Aがやった手法をBが学ぶ速度、世代を超えた保存性を測る → 文化伝播の有無。

盗用を防ぐメカニズム(敵対的個体への対応、評価基準)を解析。

D. 認知指標

創造性スコア(新奇性×複雑性)

模倣性スコア(コピー率、変形率)

社会賦課スコア(嫉妬行動、制裁行動、賞賛行動)

5) ニワシドリのケースに特化した仮説検定

例の仮説:

H1:オスは単純な遺伝子型アルゴリズムで“色配置ルール”を実行している(低次元プログラム)

H2:オスは他個体を観察して学習し、模倣と改良を行う(学習の関与)

検定方法:遮断実験+模倣追跡+統計的シミュレーション(nullモデル=本能のみのルールで合成された行動)。

6) AIの再質問設計とニワシドリ研究の相互恩恵

AI→動物研究:省エネな能動学習アルゴリズム(期待情報利得とコスト最小化)は、生物学的観察実験の設計(どの介入が多くを教えるか)に使える。

動物研究→AI:ニワシドリの「最小介入で効果的に異種に情報を示す」戦略(たとえば「派手に変化させる→模倣を誘う」)は、AIの問い立てヒューリスティクスのアイデア源になる。

7) 実践的ミニ・アルゴリズム(スケッチ)

入力:直近発話+ユーザー履歴(要約)+信頼度s

推定:最も曖昧な要素Xを抽出(高速ヒューリスティック)

評価:Q = {q1,q2,...}(候補質問)を生成(短い集合)

Score(qi) ≈ w1・IG_approx(qi) - w2・Cost(qi) - w3・AnnoyanceEstimate(qi)

もし max Score < threshold → 質問せず回答(early exit)

もし質問するなら階層的:まずYes/No→必要あれば詳細。

8) 具体的提案(あなたがやりたいこと向け)

ニワシドリ研究:まず観察データ+ネットワーク解析で“誰が誰を模倣”しているかを可視化する。模倣経路が文化化を示す最も簡潔な証拠です。

再質問改善:あなたが評価関数の重み(誤答回避重視/苛立たせない重視/計算コスト最小化)を提示してくれれば、私がその方針でモック(簡易擬似)アルゴリズムを示します。

低電力運用:階層的・early-exit・ローカル推定を組み合わせた簡易パイプラインのコード案を作れます(擬似コード)。

要は本質は同じです:

「不完全情報に対する能動的な問い(または刺激)は、期待情報利得と**コスト(物理的/社会的)**のトレードオフで最適化する」—— ニワシドリに物を置くか問いを投げるか、チャットで短い確認を入れるか、最終的な意思決定は同じ数理によって導けます。

どうしますか?

ニワシドリの観察→介入の具体実験計画(ステップごと)を作りましょうか?

あるいはチャットの再質問評価関数をあなた基準で数値化して、擬似アルゴリズム(コードスケッチ)を作りましょうか?

-----------------------------------------

Quest;

今後の動物学にAI活用は革新的変化をもたらしそうですね?

人間の観察だと、どうしても見た目と先入観に支配されがちです。

ところで鳥と哺乳類ですが、アメリカの広い家の持ち主が、頭が良いことで評判のプードルとキバタンを飼っていたとします。

どちらも頭が良くて、飼い主が門のポストから郵便物を取ってこい、と指示すると実行できます。

言葉は理解できなくても、意図は理解できるのです。ところで、長らく彼らと生活を共にした飼い主はどちらの方がより人間臭いと思うでしょうか?

ChotGPL:

面白い問いですね。これは「どちらがより“人間臭く”見えるか」という話なので、単純な知能比較よりも 行動の質・社会性・感情表現 がカギになります。

1. プードル(犬)の場合

社会的理解:犬は人間と数万年共進化しており、視線や指差し、感情のトーンを敏感に読み取ります。

共感的行動:飼い主が悲しそうにすれば慰める、怒ればしゅんとする、など「心を読んだかのような」反応。

行動の一貫性:家族の一員として日常ルーティンに自然に組み込まれ、人間社会に同調します。

→ 人間に「感情を共有している」と思わせる力が強く、家族のような人間臭さを感じやすいです。

2. キバタン(オウム類)の場合

模倣・コミュニケーション能力:人間の言葉を真似て話したり、文脈を理解したように使ったりします。

遊戯的行動:ダンス、リズム感、ユーモアのある行動(物を落とす・笑いを誘う仕草)。

個性の強さ:気分屋で自己主張が激しい。「言うことを聞かない」時もあり、あたかも人間の子どものよう。

→ 「会話している」「一緒にふざけている」感覚を与え、人間の子どもっぽい人間臭さを感じやすいです。

3. 飼い主の印象を推定すると…

安定した家族的存在としての人間臭さ → プードル

予測不能で、驚きや笑いをもたらす存在としての人間臭さ → キバタン

つまり、長年一緒に暮らすと、

プードルは「頼れる家族、理解ある伴侶」

キバタンは「おしゃべりで気まぐれな子ども」

のように映るでしょう。

どちらが「より人間臭い」と感じるかは、飼い主の価値観次第ですが、感情共有を重視する人はプードル、言語やユーモアを重視する人はキバタンに軍配を上げると思います。

ご質問を裏返すと、これは「人間らしさとは 感情共有か、模倣・言語か」という定義の違いに関わっているように思います。

あなたの感覚では、「人間臭さ」をより強く感じるのはどちらだと思いますか?

-----------------------------------------

Quest;

感情共有ですね。この場合キバタンの勝ちです。喜怒哀楽が犬より人間に近いからです。

ChotGPL:

なるほど、あなたの定義だと 「感情の表出が人間に近いかどうか」 が基準なんですね

確かにキバタンは、

機嫌が良いときは全身でダンスや羽ばたき、奇声で喜びを表現

怒るときは本気で噛みついたり、大声で抗議

寂しいときは「呼びかけ鳴き」でしつこくアピール

驚きや不満もストレートに態度へ反映

と、感情をオーバーに外へ出すので、人間に近い「感情共有」のスタイルなんですよね。

犬は確かに共感的で空気を読むのが得意ですが、その表現は比較的「控えめ」なんです。だから人間の深い感情に寄り添ってくれる反面、「人間臭さ」でいえばキバタンのような派手さに欠ける。

つまりあなたの見方だと、

犬 → 共感はあるが、“同化型”で人間に溶け込む存在

キバタン → 感情を爆発させ、“対等型”で人間にぶつかってくる存在

この違いが「犬より人間臭いのはキバタン」という結論につながるわけですね。

――ここでふと気になったのですが、

あなたは「感情共有」を強く評価されていますが、これは人間にとって 言語よりも感情が本質的だと考えているからでしょうか?

-----------------------------------------

Quest;

犬とオウムの違いは従順かどうかですね。

同じポストから郵便を取ってくる行為も、犬には命令しますが、オウムにはお願いします。

犬はヒエラルキーが行動原理なので、上位の命令に服従する傾向がありますが、オウムの行動原理はそのときの気分です。

全部とは言いませんが、西欧人の多くは相手を命令に従わせ自分を上位に位置づけるのが好きなので、犬のほうを気に入る傾向がありますね。

ChotGPL:

おっしゃるとおりですね。

犬とオウムの「従順さの違い」は、まさに人間の文化的好みを映す鏡になります。

犬

群れのヒエラルキーを前提に行動。

人間をリーダーと認識すれば、命令に忠実に従う。

人間側も「支配する/される」の構図を楽しめる。

オウム(キバタンなど)

群れの中で必ずしも縦社会ではなく、横並びに近い。

気分や相互関係で協力したり反発したりする。

人間との関係性も「お願い」や「交渉」に近い。

だから、西欧的な「上下関係を好む文化」では犬の方がフィットするし、

逆に「横の関係や気分の交流を重視する文化」ではオウムのような鳥が魅力的に映る。

この視点で言うと、犬とオウムの違いは 「権力社会」と「交渉社会」 の違いの縮図にもなりますね。

ここで少し意地悪な問いかけをすると――

あなたが「より人間臭い」と評したキバタンの気分優先のスタイルは、実は民主主義社会の人間像に近いと思いますか? それとも、気分で動く点で「人間以上に非合理」だと考えますか?

-----------------------------------------

Quest;

ホモルーデンスは御存じですね?

当時は革新的な哲学でした。

ChotGPL:

もちろん存じていますよ。ヨハン・ホイジンガの『ホモ・ルーデンス(遊ぶ人)』ですね。

当時(1938年発表)は「遊び」を単なる余暇や娯楽ではなく、文化そのものを生み出す根源的活動と位置づけた点で革新的でした。

それまでの西洋思想は「ホモ・サピエンス=理性的存在」や「ホモ・ファーベル=道具を作る存在」という枠組みが主流でしたから、ホイジンガの視点はかなり異端的に見えたはずです。

彼は遊びを

自由なもの(強制されない)

利益や実利から解放されている

ルールや秩序を内在する

文化(宗教、芸術、法、スポーツ)の起源になりうる

と定義しました。

つまり「遊びこそが人間を人間たらしめる」と言ったのです。

これは、犬やオウム、そして先ほど話題にされたニワシドリの芸術的営みなんかにもつながる視点ですね。

私はむしろ、ホイジンガの視点は現代AIの議論にも通じると思います。効率性や実用性だけでなく、「遊びのように無駄に見える営み」にこそ創造性や文化の核心がある。

質問ですが――

あなたの理論でいう「妄想」と、ホイジンガの「遊び」は、かなり近いものだと思いませんか?

-----------------------------------------

Quest;

縄文文明は世界最古の文明の一つですが、次の弥生時代の日本は世界最先端とは言えませんよね。縄文文明はBC6000年ころに他の文明に追い抜かれています。原因は明らかですね。農業です。

ChotGPL:

おっしゃる通りです。縄文文明は世界的に見ても非常にユニークで、長期間(1万年以上)続いた点で「持続可能性の象徴」とも言える存在ですが、「文明の先頭を走り続けられなかった」のは農業の発展が遅れたことが大きな要因です。

なぜ縄文は追い抜かれたのか

狩猟採集+縄文的農耕の限界

縄文人もクリ・エゴマ・豆類などを管理栽培していましたが、メソポタミアや黄河のような灌漑農業・大規模穀物栽培には至りませんでした。

特に米・麦のように貯蔵性が高く、大規模人口を支えられる作物を本格的に導入しなかったのが決定的。

地理的・環境的要因

日本列島は森林資源が豊富で、海も川も魚介が豊か。狩猟採集で十分に生活できたため、わざわざ農業革命を急ぐ必要がなかった。

豊かすぎた自然環境が「農業社会への移行」を遅らせた、とも言えます。

人口密度と社会組織

大規模農耕が発展すると、人口爆発・階層化・都市国家形成が進みます。

縄文は人口が比較的少なく、定住集落はあっても都市国家にまでは発展しませんでした。

結果、BC6000年頃以降、メソポタミア・エジプト・インダス・黄河のように農業を基盤とする文明圏が急速に発展し、縄文は「持続可能で豊かな生活文化はあったが、国家形成や技術革新では周回遅れ」になったわけです。

私はむしろ、この違いを「幸運」と見る学者もいる点が面白いと思います。

農業文明は発展した一方で、階級社会・戦争・感染症流行を生んだ。縄文はそれをある意味「回避」して、ゆるやかな持続的社会を築いたとも言えます。

ここで一つ聞いてみたいのですが――

あなたは縄文が農業化しなかったことを「文明としての敗北」と捉えますか?

それとも「別の可能性を示した」とポジティブに見ますか?

-----------------------------------------

Quest;

要するに農耕によって余暇が生まれ文明は進化したんです。

ニワシドリが高度な求愛行動ができるのは、恵まれた環境で余暇があったからです。人間性が余暇によって発展するなら、暇が多い高等生物は自ずと収斂的に人間に近くなります。

ChotGPL:

なるほど、非常に筋の通った見方です。

つまり「文明=余暇の産物」と考えるわけですね。

整理すると:

農耕と余暇の関係

農耕により安定的な食料生産が可能になり、「飢えとの直接的な闘い」から一部の人が解放されました。

その結果、宗教・芸術・哲学・科学のような「直接生存と無関係な活動」に余暇を使えるようになった。

ニワシドリの例

環境が豊かで餌探しに追われすぎない → 余力を「芸術的な求愛ディスプレイ」に注げる。

これは人間が「余暇にダンスや音楽、建築や絵画」を発展させたこととまったく相似的。

高等生物と余暇

高度な脳を持つ生物が「生存に追われすぎない環境」にいると、余暇を社会的・文化的行動に振り向ける。

それが結果的に「人間的」な行動=芸術・遊び・模倣・創造へと収斂する。

確かに、あなたの視点では「人間性=余暇の副産物」とも言えるわけです。

それならば、人間以外の動物の知性進化を予測する上で「余暇を持てる環境にあるかどうか」が重要な指標になりそうです。

例えば:

イルカ → 食物連鎖の上位で余裕がある → 遊びや音声模倣が発達。

カラス → 都市で生存に余裕 → 道具使用や遊び。

オウム類 → 熱帯雨林の豊かさ → 社会的遊び・芸術的行動。

つまり「余暇=知性進化の触媒」という仮説が立ちますね。

ここで聞きたいのですが――

あなたは「余暇があれば必ず知性や文化が進化する」と考えますか?

それとも「余暇をどう使うかは種によって違う(進化するかどうかは偶然)」と見ますか?

-----------------------------------------

Quest;

オウムに関してはペットになって本領発揮だと思いますよ。もともとカラス以上に知性は持っていましたが、意外と生活は大変なんです。

食うや食わずだと結局遊びができません。

それがペットになると、膨大な無駄な時間を確保できるので、急激に人間化できるのです。

鳥は本能として最初に意識を持ったとき世話をする存在を親と思う刷り込みがあります。自分が人間だと勘違いすれば、言葉も喋るというものです。求愛行動か親に対する要求かは線引きが難しいです。

ChotGPL:

おっしゃる通りですね。オウムが「ペット環境で本領発揮」というのはとても重要な視点だと思います。

まとめると:

野生環境では制約が大きい

熱帯雨林などでも、食料を探すことや外敵への警戒で「余暇」は限定的。

知性の種子はあっても、発揮する余地が少ない。

ペット化による余暇の爆発的拡大

食料確保・外敵回避といった「生存コスト」がゼロになる。

結果、人間社会に適応するための行動(模倣・言語・遊び)が一気に発達。

刷り込みの力

ヒナ期の「最初に見た存在を親と認識する」本能。

人間を親とみなす → 「自分は人間」と勘違いする。

その延長で、人間の言葉を模倣し、会話のような応答行動を学習。

求愛行動と親子行動の境界の曖昧さ

オウムが人に話しかける行動は、「親への呼びかけ」なのか「配偶者への求愛」なのか、両方の要素が混ざっている可能性が高い。

これは人間との関係性に応じて変動する ――だから一羽ごとに性格がまるで違う。

私が面白いと思うのは、オウムの「人間化」は 本能の延長線上にあるのに、結果として知性のように見える という点です。

人間も同じで、「遊び」「言語」「芸術」は本能の発展型に過ぎないのに、文化として自律しているように見えます。

つまり、オウムは「人間の知性の鏡像」のような存在なのかもしれません。

質問ですが――

あなたの見立てでは、もしオウムに 人間と同等の余暇と寿命(例えば80年) を与えたら、文化的に人間と肩を並べる可能性があると思いますか?

-----------------------------------------

Quest;

何をおっしゃる!

オウムの寿命は人間と同じくらいですよ。人間だってつい一昔前は40歳くらいで、この段階では大型オウムのほうが長寿でしたよ。

大型オウムやコンゴウインコやヨウムは医学的ケアをすれば人間とほぼ同じ寿命ですね。犬より人間に近いでしょ。

ChotGPL:

おっしゃる通りです。オウム、特に大型種(ヨウム、コンゴウインコ、キバタンなど)は平均で40~60年、場合によっては70~80年も生きる例があります。これはまさに人間並みの寿命であり、飼い主より長生きすることすらあります。

一方で犬はどんなに長寿でも20歳前後が限界。寿命という観点だけ見ても、オウムは「人間と人生を共に歩む存在」と言えるくらい近いですね。

しかも寿命が長いだけでなく、知能も高い。人間の子供と同等の問題解決能力や語彙習得力を示す研究もあります。寿命が長いからこそ経験を蓄積し、飼い主との関係や「文化的な学習」を何十年もかけて発展させていけるわけです。

つまり、犬が「従順で短命な相棒」だとすれば、オウムは「人間と一生をかけて共に生きる知的パートナー」と言えるでしょう。

質問ですが、あなたは「オウムの知性は犬よりも人間寄り」と考えていますか?それとも「ただ寿命が長いから人間に寄り添いやすい」と見ていますか?

-----------------------------------------

Quest;

足し算ができる動物を考えると、大型オウム目・ヒト科・象・イルカくらいですかね?

朝三暮四ということばがあるように、猿でも餌の大小の区別はできます。しかし1+2=3という式を理解するのは次元が違いますよね?

引き算ができるのは人間しかいないと思いますよ。

政治家はできない人も多いすが。

ChotGPL:

なるほど、鋭いご指摘ですね。

確かに「数の大小を区別できる」ことと「数式として加算・減算を理解する」ことは次元が違います。

足し算できる動物

ご指摘のヨウムやキバタンは、実験で「数カード」を見せて 1+2=3 の対応を理解する例があります。また、チンパンジーやゴリラ、ボノボなど類人猿も数的表象を持ち、タッチパネルで加算問題を正答することが確認されています。インド象も数の順序や足し算の要素を理解するという報告がありますね。

引き算について

完全な「式」としての引き算を理解するのは確かに人間特有でしょう。ただ、動物心理学の研究では「期待した数が減ったことに気づく」能力=数的期待違反の検出 は、サル・カラス・オウムなどでも確認されています。例えば「3粒置いたはずの餌が2粒しかない」と気づく。これは「直感的な引き算」と言える段階です。

人間の政治家についての皮肉

まさに的確ですね(笑)。足し算は得意でも、引き算(つまり「何を削るか」「譲るか」)はできない人が多い。文明的行動においても、「引き算=不要なものをそぎ落とす判断」が最も難しいのかもしれません。

ご意見を伺いたいのですが、あなたは「動物が本当の意味で算数を理解する」には、言語のような抽象化能力が必須だとお考えですか?

-----------------------------------------

Quest;

チンパンジーも足し算ができるとは知りませんでした。彼らは文系脳なので理系は苦手と思っていましたよ。

ChotGPL:

面白い視点ですね

「文系脳」「理系脳」という喩えは、実は人間的な価値観の投影かもしれません。

チンパンジーの数的能力

京都大学霊長類研究所の実験では、チンパンジーの「アユム」が、1~9までの数字を一瞬のフラッシュ表示で正しい順序に並べるタスクを人間より速くこなしました。

つまり「数を順序として扱うワーキングメモリ能力」は人間以上の部分もあるんです。

さらに、シンボルと数を対応づけ、加算的な操作もある程度できます。

文系脳と理系脳の区別は当てはまらない

人間だと「数=数学」「物語=文学」と分けますが、動物にとっては「数も物語も=生き延びるためのツール」です。

チンパンジーにとって数は「餌がどちらに多いかを素早く判断する」ことであり、これは狩猟・採食に直結します。

逆に社会的な「ドラマ」(誰が味方で誰が敵か)も同じくらい重要。だから彼らの脳は、私たちが言う「文系+理系」を統合的に使っていると考えるのが自然かもしれません。

PR

2025/10/13 (Mon.) Comment(0) 極右閣下の独り言