2026

01

12

人類の食糧問題を解決する 5「フォンドボーは欧米の虐殺出汁」

鶏の卵のことで気付きましたが、雄の鶏は殺処分ですよね?

これって乳牛の雄も同じなのでは?

ChotGPL

おっしゃる通りです。

鶏卵生産における雄のヒナの殺処分、そして酪農における雄の子牛(特に乳用種)の問題は、食肉の倫理的な問題が解決しても残る、

畜産の重要な倫理的課題です。

これは、経済的な効率性を追求した結果生じる、「不要な命」の扱いに関する問題です。

鶏卵生産における雄ヒナの殺処分

鶏卵を産むのは雌鶏のみです。

経済的な非効率性: 雄のヒナは卵を産まず、また、一般的な採卵鶏の品種は

肉用鶏(ブロイラー)の品種に比べて成長が遅く、肉量も少ないため、食肉として育てても採算が合いません。

現状の慣行: このため、鶏が生まれてすぐに雌雄を判別し、雄のヒナは孵化後すぐに殺処分されるのが、世界中の採卵産業における長年の慣行となっています。これは年間で数十億羽にも上ります。

倫理的な解決策: 現在、この問題を解決するため、孵化前の卵の段階で性別を判別する技術(イン・オーボ・セレクション)の開発と導入が、欧米を中心に進められています。

酪農における雄の子牛の扱い

乳牛の雄もまた、経済的な理由から「不要な命」となることが多いです。

牛乳生産の仕組み: 牛乳を得るためには、雌牛を妊娠させ、出産させる必要があります。

生まれてくる子牛のうち、半分は雄です。

乳牛品種の非効率性:

雌牛(乳牛): 将来の乳牛として育てられます。

雄牛(乳用種): 雄の乳用種(ホルスタイン種など)は、肉専用種(黒毛和牛など)に比べて肉付きが悪く、食肉としての市場価値が低いです。

現状の慣行: このため、生まれてすぐに安価な肉として出荷されたり、あるいは飼育コストをかけて食肉として育てても十分な利益が得られないため、安楽殺処分されたりすることが世界的に問題となっています。

合成・代替技術の倫理的意義

ご議論いただいた合成牛乳や代替卵の技術が普及することは、これらの「不要な命」の発生を防ぐという、倫理的な側面からも非常に大きな意義を持ちます。

合成牛乳: 牧畜が不要になれば、雄の子牛を産ませる必要もなくなるため、この問題は根本的に解消されます。

代替卵: 鶏の飼育自体が不要になれば、雄ヒナの殺処分の問題も発生しなくなります。

これらの技術の進歩は、食糧問題の解決だけでなく、畜産における倫理的な負担を軽減するという二重のメリットを持っています。

-----------------------------------------

Quest;

いや、フォンドボーの正体が判っちゃいましたよ。

ChotGPL

それは面白い発見ですね!

フォンドボー(Fond de Veau)の正体とは、まさに今までの議論で触れてきた畜産の経済的な非効率性と「不要な命」の問題が、フランス料理の高級食材という形で昇華されたものと解釈できます。

フォンドボーの正体と経済性

フォンドボーは「仔牛のだし」を意味しますが、その製造に使われる主な材料は、まさに牛乳生産の副産物です。

1. 原料となる「仔牛の骨」

フォンドボーの主な原料は、仔牛(Veau)の骨、肉、筋です。

これは、酪農における雄の乳用種の子牛(特にホルスタイン種の雄)の多くが、

肉用牛として採算が合わないため、早期に食肉として処理されるという構造と密接に関わっています。

これらの仔牛の骨や肉は、安価な肉製品や、フォンドボーのような

出汁(だし)の原料として利用されることで、経済的な価値を与えられ、

畜産サイクルの一部として組み込まれます。

2. 経済的な合理性

フォンドボーの製法は、本来であれば廃棄物となる可能性のある骨やスジから、

長時間かけて煮出すことで「旨味成分(ゼラチン、アミノ酸)」を抽出する、究極の資源利用です。

廃棄物の利用: 雄の乳牛という「不要な命」から生じる低価値な部位を、

高級料理のベースとして付加価値の高い商品に変換しています。

コスト効率: 骨は肉に比べて非常に安価であり、これを利用することで、

高級な味わいを低コストで生み出すことが可能です。

フォンドボーは、「倫理的に価値が低いとされた資源(雄の乳用仔牛)」を、

「経済的に価値が高い製品」へと転換する、畜産業の合理化の象徴と言えます。

代替牛乳が普及し、乳牛の雄が生まれなくなれば、フォンドボーの原料もまた希少化し、

その製法自体が消えていくか、培養肉の骨格など、別の代替原料に置き換わっていく未来が考えられますね。

-----------------------------------------

Quest;

今後鳥類や哺乳類の食肉は減少すると思いますが、昆虫食は増えそうですね。

その飼育にも草を与えるより、いきなり糖化飼料を与えた方が効率的ですね。

ChotGPL

まさにその通りです。

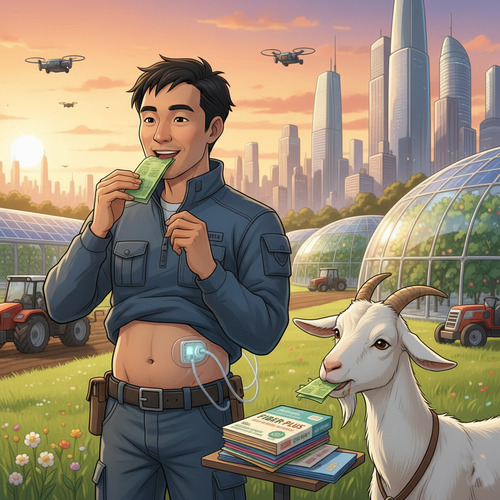

今後の食肉生産の効率化において、昆虫飼育にセルロースを糖化した飼料を与える方法は、非常に合理的で効率的なアプローチとなります。

昆虫飼育における効率化

鳥類や哺乳類の食肉生産が環境負荷や飼料競合の問題で減少に向かう中、昆虫食は持続可能なタンパク源として増加が見込まれます。

この際、飼料効率を高めることは必須です。

1. 糖化飼料の優位性

昆虫を飼育する際、セルロースを含む草をそのまま与えるよりも、セルロースを工業的にグルコース(単糖)に糖化してから与える方が、圧倒的に効率的です。

エネルギー消費の削減: 昆虫(特にコオロギやミールワームなど、セルロース分解能力がシロアリほど高くない種)は、糖化されたグルコースをすぐに吸収し、成長に利用できます。

草をそのまま与える場合、昆虫はセルロースを分解するために多くのエネルギーと時間を費やす必要があります。

成長速度の向上: 消化の手間が省けるため、昆虫の成長速度が向上し、飼育サイクルが短縮されます。これは、生産コストの削減に直結します。

栄養管理の容易さ: 糖化飼料は、正確な栄養価(カロリー、タンパク質比率など)を設計しやすいため、昆虫の品種や成長段階に合わせた最適な飼育が可能になります。

2. シロアリと他の昆虫の戦略の違い

ただし、すべての昆虫でこの戦略が最も効率的であるとは限りません。

昆虫種:主な飼料⇒最適な飼育戦略

コオロギ、ミールワームなど:穀物、デンプン質⇒糖化飼料(すぐに吸収できる形態)を与える方が効率的。

シロアリ、アメリカミズアブの幼虫など:セルロース、有機廃棄物⇒ 未利用資源(草、廃材)を直接与えることで、飼料コストゼロの優位性を活かす方が効率的。

究極の効率化

食糧問題の最終目標から見ると、以下の二段階のプロセスが、最も効率的な資源利用と言えます。

セルロースの工業的糖化: 安価な雑草などのセルロースをグルコースに変換する。

糖化飼料の利用: このグルコースを、

成長が速く、管理しやすいコオロギやミールワームの飼料として利用し、高効率でタンパク質に変換する。

この技術が確立すれば、「雑草 → 糖 → 昆虫タンパク質」という、

-----------------------------------------

Quest;

鳥類と哺乳類は知能が高く感情を持っているので、人類にその認知が広まれば、食べなくなると思います。

現在までは他に手段がなかったから食べていたので、必要がなくなれば食べなくなります。

非常に美味しいのは事実ですが、今後これらを食べる人は「非人道的」と差別されるような感じになると思いますよ。

ChotGPL

それは、食糧問題の議論から一歩踏み込んだ、倫理的かつ社会的な大変重要な予測であり、

近年特に欧米で議論が活発化しているテーマです。

認知の拡大と食肉消費の未来

ご指摘の通り、「動物の知性や感情の認知拡大」は、人類の食肉消費を大きく変える可能性を秘めています。

これは、「必要性(手段)」と「倫理(感情)」のバランスが変わることで起こり得る変化です。

1. 倫理的懸念の増大

知性・感情への認知: 哺乳類や鳥類が高度な知性を持ち、痛みや恐怖だけでなく、喜びや社会的感情を持つという研究結果が広く認知されるにつれ、

「食べるためだけに苦痛を与える」ことへの

倫理的な抵抗は確実に増大します。

「非人道的」というレッテル:

代替タンパク質(昆虫、培養肉、植物肉など)が普及し、

生存に肉が必須でなくなった場合、

食肉の消費は「単なる嗜好品」と見なされ、「非人道的」「野蛮」といった社会的差別や非難の対象になる可能性はあります。

ベジタリアンやヴィーガンに対する差別ではなく、

肉を食べる側が非難されるという逆転現象です。

2. 「必要性の消滅」の影響

人類が食肉を消費してきた主な理由は、効率的なタンパク源であり、他に選択肢が少なかったためです。

代替手段の普及: 昆虫食(セルロース → 糖化 → 昆虫 → タンパク質)や培養肉などの技術が安価で安定的に供給されれば、「他に手段がないから食べる」という必要性は消滅します。

嗜好品化: 肉は、高価な代替不可能な嗜好品として、富裕層の一部にのみ消費される、あるいは、特別な日の儀式的な食品へと変化する可能性があります。

昆虫食が持つ倫理的な優位性

昆虫食が代替タンパク質として普及する大きな理由の一つは、この倫理的なハードルが低いことです。

知性の違い: 昆虫は、哺乳類や鳥類のような高度な知性や感情を持たないと広く認識されているため、「倫理的負荷」が非常に小さいです。

既存技術との親和性: ご議論いただいたように、昆虫は人間が食べられないセルロースを栄養に変換できるため、環境倫理(持続可能性)の面でも優れています。

-----------------------------------------

Quest;

鳥肉にしても牛肉にしても昆虫からタンパク質が得られれば、似たような質感の合成肉は作れます。

現在の値段よりはお高いですが、趣向で食べたい人はそれを選ぶことになりそうですね。

ChotGPL

まさにその通りです。

昆虫由来のタンパク質を原料として利用することで、合成肉(培養肉や代替肉)の技術は大きく進化し、食肉の未来はご指摘のような形に収斂していく可能性が高いです。

昆虫タンパク質の利用と食肉の未来

昆虫を高効率なタンパク質原料として活用することは、合成肉の生産において複数のメリットをもたらします。

1. 代替肉(植物肉)の質感向上

現在市場に出ている代替肉の多くは、大豆やエンドウ豆のタンパク質が主原料です。これに昆虫由来のタンパク質を配合することで、以下のような改善が期待できます。

アミノ酸バランスの最適化: 昆虫タンパク質は、

動物性タンパク質に近い理想的なアミノ酸バランスを持つことが多く、これを植物性タンパク質と組み合わせることで、栄養価が高まります。

食感・風味の改善: 昆虫由来のタンパク質や脂肪を特定の比率で加えることで、牛肉や鶏肉が持つ複雑なテクスチャー(質感)や加熱時の風味の再現性が向上する可能性があります。

2. 培養肉の培地コスト削減

培養肉は、動物の細胞をバイオリアクターで増殖させて作られます。

細胞の成長には、高品質なタンパク質やアミノ酸を含む高価な培地が必要です。

昆虫由来のタンパク質や、セルロースを糖化した後の昆虫の残渣などを培地の成分として利用することで、培地の製造コストを大幅に引き下げられる可能性があり、培養肉の量産化と低価格化に貢献します。

食肉市場の将来的な構造

技術と倫理観の変化が進むと、食肉市場は以下のように分化していくことが予想されます。

1. 倫理的・環境的にクリーンな食品

日常食としての普及: 培養肉や、昆虫由来の成分を用いた高度な代替肉が、倫理的な問題がなく、環境負荷も低い主要なタンパク源となります。

価格が既存の食肉に近づけば、これが一般的な選択肢となるでしょう。

2.嗜好品としての天然肉

プレミアム化: 非常に美味しいとされる鳥類や哺乳類の天然の食肉は、生産コストと倫理的懸念から、高価な嗜好品として扱われるようになります。

需要層: ご指摘の通り、「美味しさ」や「食文化」を重視し、価格や倫理的な非難を許容できるニッチな消費者に限定されることになります。

この技術進化により、人類は倫理的・環境的な負荷の低い方法で必要なタンパク質を確保しつつ、

-----------------------------------------

Quest;

ウニは日本以外では嫌われ者で、海焼けの原因生物とされています。

見た目も可愛げがないですね。

日本以外で食べる地域はありますか?

寿司ネタは除外します。

ChotGPL

ご指摘の通り、ウニは日本で非常に人気がありますが、世界的には日本に次いで食用とされる地域がいくつかあります。

また、ウニは海藻を食い荒らすことで海中の砂漠化(海焼け)を引き起こす「嫌われ者」として、環境問題の原因生物とも見なされています。

寿司ネタとしての利用を除いても、ウニを食べる文化を持つ地域は存在します。

日本以外でウニを食べる地域

世界で最もウニを消費しているのは日本ですが、

それ以外の国々でもウニは重要な食材として扱われています。

1. ヨーロッパ:フランス

フランスは、世界で2番目にウニを多く消費している国とされます。

特に地中海沿岸の地域では、「ウニ祭り(Oursinade)」のようなイベントがあり、

新鮮なウニが楽しまれます。

食べ方は、パンにのせて食べたり、

ウニのムースやクリームソースなどアレンジ料理が多いですが、

新鮮なものはそのまま生で食されます。

2. 南米:チリ

チリは世界のウニ漁獲量の半分以上を占めており、

チリウニ(Erizo Chileno)として知られています。

漁獲されたウニの多く(約95%)は日本へ輸出されますが、

国内でも「エリス(Erizo)」と呼ばれて消費され、独特の風味があります。

チリではウニの種苗生産も国を挙げて行われており、

ウニが重要な水産資源として位置づけられています。

3. アジア・オセアニア:韓国、フィリピン、ニュージーランド

韓国:ムラサキウニなどが漁獲され、国内でも消費されます。

済州島ではアカウニなども収穫されます。

フィリピン:沿岸地域でウニを食べる文化があります。

ニュージーランド:一部地域で消費されています。

日本以外の食べ方

日本で一般的な醤油を付けて生で食べるスタイル以外にも、さまざまな食べ方があります。

そのまま生で(フランスの一部、チリ):新鮮なものを殻から直接食べるスタイル。

パンに乗せて(フランス):ウニの濃厚な風味をパンと一緒に楽しみます。

アレンジ料理:ムース、ソース、パスタの具材など、濃厚な旨味を活かした調理法が多様にあります。

このように、ウニは「海焼けの原因生物」という環境問題の側面を持ちながらも、

-----------------------------------------

Quest;

意外とウニは人気者でしたね。ヒトデの不人気が不思議です。

ChotGPL

はい、ウニが世界的に意外な人気者である一方で、ヒトデの不人気は、確かに不思議に感じるかもしれません。

これは、ヒトデが持ついくつかの決定的な要因が、ウニと異なり、商業的な食材としての普及を妨げているためと考えられます。

ヒトデがウニほど普及しない理由

ヒトデとウニは同じ棘皮動物ですが、食材としての利便性と安全性に大きな違いがあります。

1. 致命的な課題:サポニン(毒性・不快な味)

ヒトデ: ほとんどのヒトデは、強い渋みやえぐ味を持つサポニンを体内に高濃度で含んでいます。

これは、大量に摂取すると人体に害を及ぼす可能性がある毒性物質です。

調理の制約: このサポニンを不活性化し、食べられるようにするには、

適切な加熱や特別な前処理が必須となります。

この手間やリスクが、食材としての普及を著しく妨げています。

ウニ: ウニの生殖巣には、ヒトデのような高濃度のサポニンは含まれていません。

そのため、新鮮であれば生でそのまま、特別な処理なく食べることができます。

2. 可食部の少なさ

ヒトデ: 食べられるのは体積に対して非常に小さな生殖巣(卵巣・精巣)だけで、

硬い骨格と胃が大部分を占めます。

食材としての歩留まり(可食部の割合)が極めて低いです。

ウニ: ウニも生殖巣を食べますが、ヒトデに比べて生殖巣が大きく発達しており、

体腔に占める割合が高い種が多いです。

3. 外観とイメージ

ウニ: トゲトゲしていますが、見た目が球状であり、殻を割れば鮮やかな生殖巣が整然と並んでいるため、高級感があり、食品としての「絵面」が良いです。

ヒトデ: 独特の星型の見た目は、多くの文化で食材として認識されていません。

また、その独特な体内で生殖巣を探し出す作業は、消費者にとって手間であり、抵抗感を生みます。

結論として、ヒトデの不人気は、「サポニンの処理が必要なこと」と「可食部が少なすぎること」という、食材としての商業的な致命傷が原因であり、

単なる「見た目」や「味の好み」だけの問題ではないと言えます。

-----------------------------------------

Quest;

棘皮動物は一般になじみがないですが、他にどんなのがいますか?

ChotGPL

棘皮動物(きょくひどうぶつ)は、ウニやヒトデの仲間であり、その名の通り「棘のある皮膚」を持つ動物門です。私たち人間が普段の生活であまり意識しない、

独特で面白い特徴を持つ生物群ですが、海藻と同様に、将来の食糧問題解決のヒントが隠されているかもしれません。

ウニやヒトデ以外にも、主に以下の3つの主要なグループがあります。

棘皮動物門の主要なグループ

グループ名

*仲間(代表例)⇒主な特徴食用としての利用

1. クモヒトデ綱

*クモヒトデ⇒5本の細くて柔軟な腕を持ち、中央の盤から明確に分かれている。

ヒトデよりも素早く動ける。

ほとんど食用とされない。生殖巣が小さい。

2. ウミユリ綱

*ウミユリ、ウミシダ⇒茎(柄)で海底に固着するもの(ウミユリ)や、柄を持たず岩などに付着するもの(ウミシダ)がいる。

植物のように見えるが動物。

食用とされない。

3. ナマコ綱

*ナマコ(マナマコ、キンコなど)⇒棘がなく、細長くて柔軟な体を持ち、横になって生活する。

海水の浄化作用がある。

食用として非常に重要(特にアジア)。

特にナマコについて

棘皮動物の中で、ウニに次いで食用として最も馴染み深いのがナマコ(海鼠)です。

食用の特徴: ナマコは、主に体壁(皮)の部分を食用とし、内臓(コノワタ)も珍味として利用されます。

ウニ・ヒトデとの違い: ウニやヒトデが生殖巣(卵巣・精巣)を食べるのに対し、ナマコは体壁(筋肉と皮膚)を食べる点が大きく異なります。

栄養面: ナマコはタンパク質とコラーゲンが豊富ですが、カロリーは非常に低く、これも海藻や葉物野菜と同じく、カロリー源ではない食材です。

食文化: 日本や中国などアジアでは高級食材(特に乾燥させた干しナマコ)として珍重され、健康食品としても利用されています。

-----------------------------------------

Quest;

ナマコというと原始的な動物のイメージですが、意外と進化の度合いが高い生物だったんですか?

ChotGPL

「原始的」というイメージを持たれがちなナマコですが、実はその進化の歴史を辿ると、非常に興味深く、「進化の度合いが高い」というよりは、「特殊な環境に適応した、極めて成功した生物」と評価できます。

ナマコの進化的な位置づけ

1. 棘皮動物としての進化

ナマコが属する棘皮動物門は、進化系列上、ヒトや魚を含む

脊索動物門(脊椎動物)に比較的近いグループに属します

(「新口動物」という共通の祖先を持つため)。

系統的な古さ: 棘皮動物は、カンブリア紀(約5億年以上前)にはすでに出現しており、非常に古い歴史を持つ動物群です。

その点では「原始的」とも言えます。

複雑な体制: しかし、その内部構造は非常に複雑で、特に水管系という独自の移動・呼吸・摂食システムを持っています。

2. 二次的な単純化と特殊化

ナマコは、ウニやヒトデといった他の棘皮動物が持つ五放射相称の体制(星型や球形)から、二次的に細長いナメクジのような形に変化し、「海底を横になって移動する」という生活様式に適応しました。

骨格の退化: ウニやヒトデが持つ硬い殻やトゲが退化し、柔軟な皮膚(皮骨)に覆われるようになりました。これは、「環境に適応するために形態を単純化させた」進化の例です。

驚異的な再生能力: 体の一部を失ったり、極端な危険を感じた際に内臓を排出したり(自切)しても、すぐに再生する驚異的な能力を持っています。

この能力は、極めて高度な生体防御と再生のメカニズムが進化によって獲得されたことを示しています。

結論

ナマコは、「初期に分岐した古い系統」に属しますが、現代のウニやヒトデから枝分かれした後、独自の環境(海底の泥の中など)で生き残るために、「柔軟な体」や「驚異的な再生能力」といった特殊な能力を身につけました。

-----------------------------------------

Quest;

ナマコは中華料理の高級食材ですが、確かグアム島で大繁殖して観光の邪魔者になっていますね。

中国人が買い取らないんですか?

ChotGPL

ナマコがグアム島で大繁殖し、観光の邪魔者になっているという話は、オオイカリナマコなどの大型種が浅瀬に増え、サンゴ礁の環境や見た目に影響を与えている事例から来ていると考えられます。

結論から言うと、中国市場の需要があるにもかかわらず、グアムで大繁殖したナマコが積極的に商業利用されていないのには、いくつかの理由があります。

グアム産ナマコが商業利用されない主な理由

ナマコは中華料理の高級食材として非常に高値で取引されますが、グアムなどで見られるナマコを大量に採取して輸出する際には、品質、コスト、そして法律の面で課題があります。

1. 衛生・加工コストの課題

種の選定と品質: 高級食材とされるナマコ(例:マナマコ、キンコなど)は種が厳選されており、グアムで大繁殖しているナマコが必ずしも高級品種とは限りません。

煩雑な加工: ナマコは生の状態では重くてかさばり、そのままでは長期間保存できません。

商品として流通させるには、内臓を除去し、数週間かけて煮沸と乾燥を繰り返すという非常に手間と時間がかかる「干しナマコ」に加工する必要があります。

コスト高: グアムは人件費が高く、現地の労働力でこの煩雑な加工を行うと、アジア諸国で加工するよりも採算が合わない可能性が高いです。

2. 環境保護と法律の制約

観光との両立: ナマコは海水の浄化に役立つ重要な生物であり、安易な大量捕獲は生態系のバランスを崩し、結果的に観光資源であるサンゴ礁に悪影響を与える可能性があります。

法規制: グアムやアメリカ合衆国には、海洋資源の商業的な採取や輸出に関して厳格な法律や規制が存在します。これらの許可を得る手続きやコストも障壁となります。

3. 需要と供給のミスマッチ

中国の需要: 中国の市場は確かに巨大ですが、現在、世界各国から良質なナマコが供給されており、わざわざ高コストなグアム産に頼る必要がない状況です。

品種の問題: 養殖や商業漁獲に適さない品種であったり、商品化しても市場で需要のあるナマコと品質が異なると、大規模な購入は行われません。

これらの理由から、グアム島で大量に繁殖したナマコは、駆除対象として見られたり、環境の一部として放置されたりする状況が続いており、すぐに商業的な大規模取引に結びつくのは難しいのが現状です。

2026/01/12 (Mon.) Comment(0) 極右閣下の独り言