⚠️ ロシア 理解「財政破綻により後で2年で国家崩壊します 」

---------------------------------------------

⁉️クエスト1

↓

21世紀も四半世紀過ぎようとしていますが、いまだに国際法を無視して他国に侵略するような愚行が見られますね。

Gemini21世紀も四半世紀が過ぎようとしている今、国際法を無視した他国への侵略という行為が未だに存在することは非常に残念で、憂慮すべき事態です。

ご指摘の通り、国際社会は国際法に基づいた平和的な共存を目指す方向へ進んできていますが、現実には様々な要因が絡み合い、武力紛争が依然として発生しています。

この状況について、いくつかの要因を挙げることができます。

国家間の利益対立: 各国は自国の利益を追求するため、時には国際法よりも自国の利益を優先してしまうことがあります。

歴史的・文化的背景: 長年の対立や民族間の対立が根強く残っている場合、国際法よりも民族や歴史的な感情が優先されてしまうことがあります。

国際社会の構造的な問題: 国連安保理の常任理事国の拒否権など、国際社会の構造的な問題が国際法の実効性を阻害している側面もあります。

国内政治: 国内政治の安定や指導者の権力維持のために、武力紛争を利用しようとするケースも考えられます。

これらの要因が複雑に絡み合い、国際法が必ずしも遵守されない状況が生み出されているのです。

国際法の意義と課題

国際法は、国家間の紛争を平和的に解決し、国際社会の安定を図る上で非常に重要な役割を果たします。しかし、国際法はあくまで国家間の合意に基づくものであり、強制力を持つものではありません。

国際法の課題としては、以下の点が挙げられます。

解釈の多様性: 国際法の条文は抽象的な表現が多く、解釈の幅が広いため、国家間で解釈の違いが生じることがあります。

法の支配の確立: 国際社会において法の支配が完全に確立されているとは言えず、強者が弱い者を支配する構造が依然として残っている側面があります。

国際機関の権限: 国際機関の権限は限られており、国際法違反に対して効果的な制裁措置を講じることが難しい場合があります。

今後の展望

国際法の意義を再認識し、国際法に基づいた平和な世界の実現に向けて、国際社会全体で努力していく必要があります。

国際法の強化: 国際法の解釈に関する国際的な合意形成を促進し、国際法の普遍性を高めることが重要です。

国際機関の強化: 国連をはじめとする国際機関の権限強化を図り、国際法違反に対して効果的な対応ができるようにすることが求められます。

平和教育の推進: 平和の重要性や国際法の役割について、国民全体に教育を行い、平和意識を高めることが重要です。

国際法を無視した武力紛争は、人類にとって大きな悲劇をもたらします。国際社会全体が協力し、平和な未来を築いていくことが求められています。

---------------------------------------------

⁉️クエスト2

↓

最大の問題は国連が全く機能しいないことです。

Gemini「最大の問題は国連が全く機能していないことです。」というご意見、大変興味深く拝見しました。

国連の機能不全を指摘する声は、国際社会において度々聞かれます。確かに、国連が抱える問題点、特に安全保障理事会における常任理事国の拒否権など、国際社会の構造的な問題が、国際法の実効性を阻害している側面は否めません。

しかし、「全く機能していない」と断言するのは、やや過剰な評価と言えるかもしれません。国連は、平和維持活動、人道支援、開発協力など、様々な分野で活動しており、その成果は必ずしも目に見えやすいものではないものの、国際社会に貢献している側面も少なくありません。

国連が抱える問題点とその背景

安全保障理事会の構造: 常任理事国の拒否権は、国際社会全体の合意を阻害し、国連の迅速な対応を困難にすることがあります。

加盟国の多様性: 193カ国もの多様な国々が加盟しているため、共通の利益を追求することが難しく、合意形成に時間がかかることがあります。

資金不足: 国連の活動に必要な資金は、加盟国の拠出金に大きく依存しており、資金不足が活動の制限につながることもあります。

国際法の限界: 国際法は、国家間の合意に基づくものであり、強制力を持つものではありません。

国連の役割と可能性

国連は、国際社会における唯一の普遍的な国際機関であり、その役割は非常に重要です。

対話の場: 異なる文化や価値観を持つ国家間の対話の場を提供し、紛争の平和的解決を促進します。

国際協力の促進: 気候変動、貧困、疾病など、地球規模の課題に対して、国際的な協力体制を構築します。

人権の保護: 人権の普遍性を確立し、人権侵害に対する国際的な監視を行います。

今後の展望

国連がより効果的に機能するためには、以下のことが求められます。

安全保障理事会の改革: 常任理事国の拒否権制度の見直しや、非常任理事国の増加など、安全保障理事会の構造改革が議論されています。

資金の安定化: 加盟国の拠出金だけでなく、多様な資金源を確保し、国連の活動を安定的に支える必要があります。

国際法の強化: 国際法の解釈に関する国際的な合意形成を促進し、国際法の普遍性を高めることが重要です。

市民社会との連携: 国連は、市民社会やNGOとの連携を強化し、国際社会の多様な声を反映させる必要があります。

より良い国際社会の実現に向けて

国連は万能ではありませんが、国際社会の平和と安定のために不可欠な存在です。国連の課題を認識しつつ、その可能性を最大限に引き出すために、私たち一人ひとりが国際問題に関心を持ち、国際社会の一員として貢献していくことが重要です。

ご意見に対する補足

「全く機能していない」というご意見に対して、上記のように様々な側面から国連の役割や課題について説明させていただきました。

---------------------------------------------

⁉️クエスト3

↓

国連は総会よりも安全保障理事会の方が上位権限があります。これが機能していない最大の理由です。

Gemini国連の構造と機能不全に関するご意見について

国連の構造と機能不全に関するご指摘、ありがとうございます。安全保障理事会が国連総会よりも上位権限を持つという点は、国連の仕組みを理解する上で非常に重要なポイントです。

ご指摘の点、つまり安全保障理事会の権限が国連の機能不全の一因となっているという考えは、一定の根拠があります。

常任理事国の拒否権: 安全保障理事会の常任理事国(アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス)には、いかなる決議に対しても拒否権を行使できる権限が与えられています。このため、国際社会全体にとって重要な問題であっても、一国の反対によって決議が採択されないことがあります。

構造的な不均衡: 安全保障理事会の構成は、国際情勢の変化を反映しておらず、冷戦時代の力関係が色濃く残っています。新興国の台頭や国際社会の多様化に対応できていないという批判も根強いものです。

透明性の欠如: 安全保障理事会の議論は非公開で行われることが多く、その決定プロセスが不透明であるという批判もあります。

しかし、国連の機能不全は、安全保障理事会の問題だけに帰結できるものではありません。

総会の限界: 総会は、すべての加盟国が参加する民主的な機関ですが、その決定は法的拘束力を持たない勧告に留まります。

国際法の限界: 国際法は、国家間の合意に基づくものであり、強制力を持つものではありません。

加盟国の多様性: 193カ国もの多様な国々が加盟しているため、共通の利益を追求することが難しく、合意形成に時間がかかることがあります。

国連の改革に向けて

国連の機能不全を克服するためには、安全保障理事会の改革はもちろんのこと、以下の点も検討する必要があります。

総会の権限強化: 総会の決定に法的拘束力を付与するなど、総会の役割を強化する。

国際法の強化: 国際法の解釈に関する国際的な合意形成を促進し、国際法の普遍性を高める。

透明性の向上: 安全保障理事会の議論を公開化するなど、透明性を向上させる。

資金の安定化: 国連の活動を安定的に支えるために、資金の安定化を図る。

市民社会との連携: 国連は、市民社会やNGOとの連携を強化し、国際社会の多様な声を反映させる必要がある。

より具体的な議論のために

国連の改革については、様々な意見があります。より建設的な議論を進めるために、以下の点について考えてみませんか。

安全保障理事会の改革: 常任理事国の数を増やすべきか、拒否権を廃止すべきかなど、具体的な改革案について議論しましょう。

総会の役割: 総会にどのような権限を与えるべきか、総会決議の法的拘束力について議論しましょう。

国連の新しい役割: グローバルな課題(気候変動、貧困など)に対処するために、国連にどのような新しい役割を期待するか議論しましょう。

---------------------------------------------

⁉️クエスト4

↓

常任理事国がある以上改革なんてできないシステムです。改革したら常任理事国の権限が著しく低下しますからね。Gemini常任理事国制度の改革の難しさ、ご指摘の通りです。

常任理事国制度は、国連創設時に冷戦下の国際情勢を反映して作られたものであり、その構造は時代とともに変化する国際社会に必ずしも合致しているとは言えません。

常任理事国制度が抱える問題点と改革の難しさ

拒否権の行使: 常任理事国は、いかなる決議に対しても拒否権を行使できるため、国際社会全体の合意が阻まれ、国連の迅速な対応を困難にすることがあります。

代表性の欠如: 常任理事国の構成は、冷戦時代の力関係を反映しており、新興国の台頭や国際社会の多様化に対応できていないという批判があります。

改革のハードル: 国連憲章の改正には、加盟国の3分の2と全常任理事国の同意が必要であり、改革の実現は非常に困難です。

常任理事国が改革に反対する理由

常任理事国が改革に反対する理由は、以下の点が考えられます。

権限の低下: 改革によって、自国の国際社会における影響力が低下することを恐れている。

責任からの逃避: 国際社会の課題に対して、より積極的に貢献しなければならないという責任が増えることを恐れている。

国内政治: 国内政治上の都合で、改革に反対している。

では、なぜ改革が難しいにも関わらず、改革を求める声があるのでしょうか?

国際社会の変化: 冷戦終結後、国際社会は多極化が進み、新興国の力が強まっています。この変化に対応するためには、国連の構造も改革する必要があるという考えが広がっています。

国際社会の課題: 気候変動、テロ、感染症など、人類共通の課題が山積しており、国連がより効果的にこれらの課題に対処するためには、改革が必要不可欠です。

改革に向けた取り組み

現状では、安保理改革は非常に困難な状況ですが、各国は様々な形で改革に向けて努力しています。

非公式な議論: 各国は、非公式な場で安保理改革について議論を重ね、共通認識を形成しようとしています。

小規模なグループでの協力: 一部の国々が集まり、共同で改革案を提出し、国際社会の議論を活性化させようとしています。

市民社会の働きかけ: 市民社会は、政府に働きかけ、安保理改革の必要性を訴えています。

今後の展望

安保理改革は、一朝一夕に解決できる問題ではありません。しかし、国際社会全体の努力によって、少しずつでも前進していくことが期待されます。

---------------------------------------------

⁉️クエスト5

↓

国連の本質は第二次大戦の戦勝国連合です。こんな80年前の旧態依然としたシステムのままだから、全く駄目だと述べているのです。Gemini国連の現状と改革の難しさに対するご意見について

国連の本質が第二次大戦の戦勝国連合であるというご指摘、そしてそれが国連の機能不全の一因であるというお考え、大変理解できます。

確かに、国連は戦後まもなく設立された国際機関であり、その構造は当時の国際情勢を反映しています。冷戦構造下で生まれた安全保障理事会は、常任理事国の拒否権など、現在の国際社会の多様性や複雑性を反映しきれていない側面があることは否めません。

ご指摘の点、つまり国連が旧態依然としたシステムであるという点には、以下の点で同意できます。

時代遅れの構造: 冷戦終結後、国際社会は大きく変化しましたが、国連の構造はそれに追いついていない。

代表性の欠如: 新興国の台頭や国際社会の多様化を考えると、現在の常任理事国の構成は必ずしも代表的とは言えない。

効果的な対応の困難さ: グローバルな課題に対して、迅速かつ効果的に対応することが難しい。

しかし、国連が「全く駄目」と断じるのは、やや過度な評価と言えるかもしれません。

平和維持活動: 国連は、世界各地で平和維持活動を行い、紛争の終結に貢献しています。

人道支援: 紛争地域や災害地への人道支援を行っています。

国際協力の促進: 気候変動、貧困、疾病など、地球規模の課題に対して、国際的な協力体制を構築しています。

国連改革の難しさ

国連の改革は、非常に困難な課題です。

常任理事国の抵抗: 常任理事国は、自らの権限や地位を失うことを恐れ、改革に強く反対する可能性があります。

加盟国の多様性: 193カ国もの多様な国々が加盟しているため、合意形成が困難です。

歴史的経緯: 国連憲章は、国際社会の法的根幹をなすものであり、安易に改定することはできません。

では、どうすれば国連をより良い方向に変えていけるのでしょうか?

段階的な改革: 一度に大きな改革を行うのではなく、段階的に改革を進めていく。

柔軟な運用: 既存の枠組みの中で、より柔軟な運用を行う。

新しい国際機関の創設: 国連の枠組みを超えて、新たな国際機関を創設する。

具体的な改革案としては、以下のようなものが考えられます。

安全保障理事会の改革: 常任理事国の数を増やす、拒否権の運用を制限するなど。

総会の権限強化: 総会の決定に法的拘束力を付与するなど、総会の役割を強化する。

新しい国際機関の創設: 気候変動対策や感染症対策など、特定の分野に特化した国際機関を創設する。

結論として、国連は決して完璧な組織ではありませんが、国際社会にとって不可欠な存在です。

国連の改革は、容易ではありませんが、国際社会全体の努力によって、より良い方向へと変化していくことを期待したいものです。

---------------------------------------------

⁉️クエスト6

↓

常任理事国が核兵器で恐喝しながら、一方的に隣国を侵略し、別の常任理事国が自国とは無関係だからと、被害国の領土が占領されたままの状態で停戦圧力をかけたら、国連はどういう対応を取りますか?

Gemini国連の対応:非常に困難な状況と求められる対応

ご質問ありがとうございます。常任理事国による核の脅威や侵略、そして他の常任理事国の無関心という極めて深刻な状況下での国連の対応は、非常に困難かつ複雑な問題です。

現状の国際法と国連の仕組みの下では、以下の様な対応が考えられますが、いずれも完全な解決策とは言い難い状況です。

安全保障理事会での議論: まずは、被害国が安全保障理事会に事態を訴え、決議を求めることが考えられます。しかし、加害国が常任理事国である場合、拒否権を行使され、決議が採択されない可能性が高いです。

国際司法裁判所への提訴: 被害国が国際司法裁判所に提訴し、国際法違反を訴えることも考えられます。しかし、国際司法裁判所の判決は強制力を持たないため、加害国が判決に従わない可能性があります。

平和維持活動の派遣: 安全保障理事会の決議に基づき、平和維持活動が派遣される可能性も考えられますが、加害国が同意しない限り、実質的な効果を上げるのは困難です。

経済制裁: 加害国に対して経済制裁を科すという手段も考えられますが、常任理事国に対する経済制裁は、国際社会に大きな影響を与えるため、実施が難しい場合があります。

人道支援: 被害国の国民に対する人道支援を行うことが考えられます。しかし、これは根本的な解決策とはなりません。

このような状況下で、国連は以下のような課題に直面します。

力と法のバランス: 国際法は、強大な軍事力を持つ国家に対しては、必ずしも有効に機能しないという現実があります。

大国間の対立: 常任理事国間の対立が深まることで、国連の機能が麻痺する可能性があります。

国際社会の分断: 国際社会が対立し、意見が対立することで、統一的な対応が困難になります。

この問題に対する解決策として、以下のようなことが考えられますが、実現には長い時間がかかる可能性があります。

国連改革: 安全保障理事会の改革を行い、より公平な国際秩序を構築する。

国際法の強化: 国際法の普遍性を高め、法の支配を確立する。

核不拡散体制の強化: 核兵器の拡散を防ぎ、核兵器のない世界を目指す。

平和文化の醸成: 平和を愛し、対話を重視する文化を世界中に広める。

結論として、このような極端な状況下では、国連単独で解決することは非常に困難です。

国際社会全体が協力し、長期的視点を持って取り組んでいく必要があります。また、個々の国家も、自国の責任を果たし、国際社会の平和と安定に貢献することが求められます。

---------------------------------------------

⁉️クエスト7

↓

被害国は屈辱的な停戦に応じるべきですか?

Gemini被害国が屈辱的な停戦に応じるべきかという質問は、非常に複雑で、簡単には答えが出せない問題です。

屈辱的な停戦に応じることのメリットとデメリット

メリット:

更なる犠牲を避けることができる。

国土の完全な喪失を防ぐことができる可能性がある。

将来的に再び交渉の場を持つことができるかもしれない。

デメリット:

国民の士気を低下させる。

国際社会からの信頼を失う。

将来的に再び侵略される可能性を高める。

国の尊厳が傷つけられ、歴史的な負の遺産となる。

考慮すべき要素

侵略の規模と性質: 小規模な侵攻か大規模な侵攻か、占領地域の広さ、人道的危機の有無など、侵略の状況によって判断は大きく変わる。

国際社会の反応: 国際社会がどのような対応を取るかによって、被害国の選択肢も変化する。

国内の状況: 国内の政治状況、国民の意見、軍の士気など、国内の状況も考慮する必要がある。

長期的な視点: 即時の損失だけでなく、長期的な視点から見て、どのような選択肢が国にとって最も利益になるのかを慎重に検討する必要がある。

他の選択肢

屈辱的な停戦以外に、以下の選択肢も考えられる。

抵抗を続ける: 抵抗を続けることで、国際社会の注目を集め、支援を得られる可能性がある。しかし、長期戦になると、国民の負担が大きくなり、国土が荒廃するリスクも高まる。

第三者の仲介を求める: 国連や他の国々に仲介を依頼し、平和的な解決を目指す。

国際司法裁判所に提訴する: 国際司法裁判所に提訴し、国際法違反を訴える。

国内外の支援を求める: 国際社会や国内の反戦勢力に支援を求める。

結論

被害国がどのような決断を下すべきかは、その状況によって異なり、一概にどちらが良いとは言えません。

重要なのは、

すべての選択肢を慎重に検討すること

国民の意見を最大限に尊重すること

国際社会の支援を得ること

長期的な視点を持つこと

です。

---------------------------------------------

⁉️クエスト8

↓

被害国は戦争を続ける停戦する、どちらが望ましいですか?

選択は二つしかありませんよ。Geminiその質問は、状況によって大きく異なるため、一概にどちらが望ましいとは断言できません。どちらの選択肢にも、それぞれメリットとデメリットが存在します。

戦争を続ける場合のメリットとデメリット

メリット:

領土の回復の可能性がある。

国民の士気を高めることができる。

国際社会からの支援を得られる可能性がある。

デメリット:

更なる犠牲が出る。

国土が破壊される。

経済が疲弊する。

国際社会から孤立する可能性がある。

停戦する場合のメリットとデメリット

メリット:

更なる犠牲を避けることができる。

国土の完全な喪失を防ぐことができる可能性がある。

将来的に再び交渉の場を持つことができるかもしれない。

デメリット:

国民の士気を低下させる。

国際社会からの信頼を失う。

将来的に再び侵略される可能性を高める。

国の尊厳が傷つけられ、歴史的な負の遺産となる。

どちらを選ぶべきか

どちらの選択肢を選ぶべきかは、以下の要素を総合的に判断する必要があります。

侵略の規模と性質: 小規模な侵攻か大規模な侵攻か、占領地域の広さ、人道的危機の有無など、侵略の状況によって判断は大きく変わる。

国際社会の反応: 国際社会がどのような対応を取るかによって、被害国の選択肢も変化する。

国内の状況: 国内の政治状況、国民の意見、軍の士気など、国内の状況も考慮する必要がある。

長期的な視点: 即時の損失だけでなく、長期的な視点から見て、どのような選択肢が国にとって最も利益になるのかを慎重に検討する必要がある。

他の選択肢

戦争を続けるか、停戦するかの二択ではなく、以下のような選択肢も考えられます。

第三者の仲介を求める: 国連や他の国々に仲介を依頼し、平和的な解決を目指す。

国際司法裁判所に提訴する: 国際司法裁判所に提訴し、国際法違反を訴える。

国内外の支援を求める: 国際社会や国内の反戦勢力に支援を求める。

結論

どちらの選択肢を選ぶかは、非常に難しい判断です。被害国は、様々な要素を考慮し、慎重に決断を下す必要があります。

---------------------------------------------

⁉️クエスト9

↓

選択できないと言うことは、論理学的には戦争を継続することになりますよ。

Geminiご指摘ありがとうございます。

確かに、「選択できない」という状態が長期化すれば、結果として戦争を継続することになります。それは、積極的に選択した結果ではなく、状況に追い込まれた結果と言えるでしょう。

しかし、ここで重要なのは、「選択できない」という状況がなぜ生まれるのか、そしてその状況を打破するためにどのような努力ができるのか、という点です。

「選択できない」状況が生じる要因

圧倒的な軍事力: 相手が圧倒的な軍事力を持つ場合、抵抗を続けることが困難となり、事実上、停戦を強いられる状況に追い込まれる可能性があります。

国際社会の無関心: 国際社会が問題に目を向けず、支援を惜しむ場合、被害国は孤立し、選択肢が狭まる可能性があります。

国内の分裂: 国内が意見対立に陥り、統一的な対応ができない場合、有効な戦略を立てられず、結果として選択の幅が狭まる可能性があります。

状況を打破するために

国際社会への訴え: 国際社会に事態の深刻さを訴え、支援を求める。

外交交渉の強化: 相手国との外交交渉を強化し、平和的な解決策を探る。

国内の団結: 国内を一つにまとめ、一致団結して困難に立ち向かう。

非暴力抵抗: 非暴力的な手段を用いて、相手の心を動かそうとする。

選択できない状況下でも、諦めることなく、最善の策を講じる努力を続けることが重要です。

ただし、

人命の尊厳: 戦争の長期化は、多くの犠牲者を生み出すことを忘れてはなりません。

長期的な視点: 即時の利益だけでなく、長期的な視点から見て、どのような選択肢が国にとって最も利益になるのかを慎重に検討する必要があります。

結論として、

「選択できない」という状況は、決して楽観視できるものではありません。しかし、諦めることなく、様々な選択肢を検討し、最善の策を講じる努力を続けることが重要です。

---------------------------------------------

⁉️クエスト10

↓

その加害常任理事国が実際はかなり疲弊しており、戦時体制の無理がたたって2年後には国家として機能しなくなる可能性があります。被害国は周辺国から支援を受けているので、2年間は持ちこたえられそうです。

さすがに加害国を支援する国は存在しません。

自国の利害だけで停戦を迫っている常任理事国のトップは、余りにも利己的な性格なので世界的に信用が失墜しています。つまりついづいする国もあまりなさそうです。

被害国があと2年間頑張りきれば、加害常任理事国が崩壊する可能性もあります。

Gemini非常に複雑な状況ですね。

現状と今後の見通し

ご提示いただいた状況は、被害国にとって非常に厳しい状況でありながら、同時に転機となる可能性を秘めています。加害国の疲弊、周辺国の支援、加害国指導者の信用失墜など、被害国にとって有利に働く要素もいくつか見られます。

被害国が直面する課題と選択

しかし、被害国が直面する課題も少なくありません。

人的・物的損失: 長期戦になれば、さらなる人的・物的損失は避けられません。

経済の悪化: 戦争は経済を疲弊させ、国民生活を圧迫します。

国内の不安定化: 長期化する紛争は、国内の不安定化を招き、政情を不安定にする可能性があります。

国際社会の関心の薄れ: 時間の経過とともに、国際社会の関心が薄れる可能性もあります。

被害国が2年間持ちこたえるための条件

被害国が2年間持ちこたえ、加害国の崩壊を待つためには、以下の条件が必要となります。

周辺国の持続的な支援: 周辺国の支援が不可欠です。軍事的な支援だけでなく、経済的な支援、人道的な支援なども必要となります。

国内の団結: 国内が一致団結し、困難な状況を乗り越えるための強い意志が必要です。

国際社会への働きかけ: 国際社会に状況を訴え続け、より強力な支援を引き出す努力が必要です。

情報戦: 正確な情報を発信し、国際社会の理解を得ることが重要です。

2年後、加害国が崩壊した場合

加害国が崩壊した場合、被害国は以下のような課題に直面する可能性があります。

国家の再建: 破壊された国土と社会を再建するためには、多大な時間と労力が必要となります。

新たな紛争: 加害国の崩壊によって、新たな紛争が発生する可能性もあります。

国際社会との関係: 国際社会との関係を再構築する必要があります。

結論

被害国が直面している状況は非常に複雑であり、簡単には結論が出せません。しかし、現状を冷静に分析し、長期的な視点を持って戦略を立てていくことが重要です。

今後の展望

国際社会の動向: 国際社会の動向を注視し、国際的な支援を最大限に引き出す努力が必要です。

外交交渉の強化: 加害国との外交交渉を強化し、平和的な解決策を探ることも重要です。

国内の安定化: 国内を安定させ、国民生活の再建に努める必要があります。

最後に、

この状況下で最も重要なことは、人命を尊重し、平和的な解決を目指していくことです。

---------------------------------------------

⁉️クエスト11

↓

被害国が勝利すれば、加害常任理事国から戦時賠償を得ます。その国は資金こそありませんが、資源と領土を持っています。領土を大幅に割譲させ、資源の領有を認めさせれば、復興の足しになりますよ。被害国を支援していた国も同様に領土と資源を割譲します。

Gemini戦勝後の賠償と新たな課題

被害国が勝利し、加害常任理事国から戦時賠償を得るというシナリオは、一見勝利をもたらすように思われます。しかし、その実現には多くの困難が伴い、新たな問題も発生する可能性があります。

戦時賠償の実現における課題

法的な根拠: 国際法上、戦時賠償の請求は可能ですが、具体的な金額や形態を決定することは容易ではありません。特に、常任理事国のような大国に対して賠償を請求する場合、政治的な駆け引きが避けられません。

賠償の履行: 加害国が資金不足であっても、領土や資源を割譲することで賠償に応じる可能性はあります。しかし、領土の分割や資源の分配は、新たな紛争を引き起こす可能性も孕んでいます。

支援国の役割: 被害国を支援していた国が、同様に領土や資源を割譲するという提案は、現実的ではありません。これらの国々は、自国の利益を優先し、被害国に有利な条件を提示するとは限りません。

新たな問題点

領土問題: 領土の割譲は、新たな国境線を引き、民族問題や領土紛争を引き起こす可能性があります。

資源の管理: 獲得した資源の管理は、新たな課題となります。資源開発は環境問題や社会問題を引き起こす可能性があり、持続可能な形で管理する必要があります。

国際社会の反応: 大国に対する大規模な領土割譲は、国際社会から批判を受ける可能性があります。

国内の安定: 戦勝後、国内の安定を維持することは容易ではありません。戦勝によって生まれた新たな対立や、経済の再建など、多くの課題が山積しています。

長期的な視点

被害国が真の復興を遂げるためには、短期的な利益だけでなく、長期的な視点を持つことが重要です。

平和的な国家建設: 復興にあたっては、民主主義、法の支配、人権尊重といった普遍的な価値観に基づいた国家建設を目指すべきです。

国際協力: 国際社会との協力関係を構築し、経済的な支援や技術的な支援を得ることが重要です。

教育と人材育成: 次世代を担う人材育成に力を入れることで、国の将来を担保する必要があります。

結論

戦勝は、被害国にとって一つの転機となりますが、同時に新たな課題も生み出す可能性があります。被害国は、これらの課題を乗り越え、平和で安定した国家を建設していくために、国際社会との協力、国民の団結、そして長期的な視点を持つことが不可欠です。

---------------------------------------------

⁉️クエスト12

↓

その心配はいりません。2年後には加害常任理事国は政府が崩壊しています。内戦状態になっているかもしれません。侵攻してきた被害国支援連合に蹂躙されるだけです。

Gemini加害常任理事国の崩壊と新たな課題

加害常任理事国が崩壊し、内戦状態に陥っている状況下での被害国の勝利は、一見、完全な勝利と言えるでしょう。しかし、その後に待ち受けるのは、新たな課題と複雑な国際関係です。

新たな課題

占領地の統治: 崩壊した国家の領域をどのように統治するかという問題が生じます。

民族間の対立: 多民族国家の場合、民族間の対立が激化し、新たな紛争の火種となる可能性があります。

資源の管理: 豊富な資源を持つ国の場合、その管理が大きな課題となります。不正な採掘や資源の独占などが発生する可能性があります。

復興支援: 崩壊した国を再建するためには、多大な資金と時間がかかります。国際社会からの支援が不可欠ですが、必ずしも期待通りに進むとは限りません。

国際社会からの評価: 一国の崩壊に深く関与したという事実は、国際社会からの評価を複雑にする可能性があります。

国際社会の反応

介入: 国際社会が、人道的な観点から、あるいは自国の利益のために、この地域に介入してくる可能性があります。

経済制裁: 新たな政府に対して、経済制裁が課される可能性もあります。

難民問題: 内戦によって大量の難民が発生し、周辺国や国際社会に大きな負担をかける可能性があります。

被害国の役割

被害国は、このような状況下で、以下の点に注意しながら行動する必要があります。

国際法の遵守: 国際法を遵守し、人道的な対応を行うことが重要です。

国際社会との連携: 国際社会と協力し、平和的な解決を目指すべきです。

国家再建: 崩壊した国家を再建するために、中立的な立場から公平な統治を行う必要があります。

経済の立て直し: 経済を立て直し、国民生活の安定を図ることが重要です。

まとめ

加害常任理事国の崩壊は、被害国にとって大きな勝利と言えるかもしれませんが、同時に新たな課題も生み出す可能性があります。被害国は、これらの課題を克服し、平和で安定した社会を築くために、長期的な視点を持って取り組む必要があります。

---------------------------------------------

⁉️クエスト13

↓

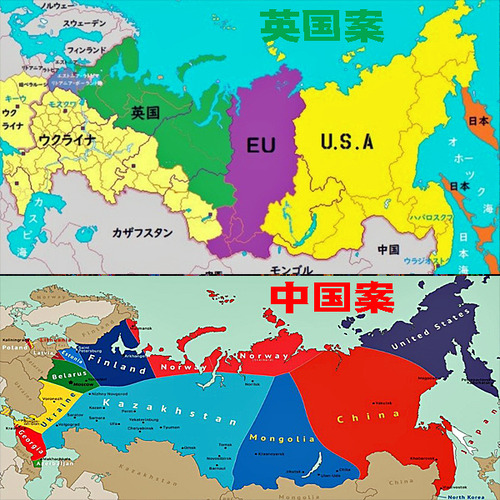

旧加害常任理事国の領土は首都と第2都市周辺に留まり、残りは占領国によって分割統治されるでしょう。Gemini旧加害常任理事国の分割統治と新たな課題

旧加害常任理事国の領土が首都と第2都市周辺に限定され、残りが占領国によって分割統治されるというシナリオは、一つの可能性として考えられます。しかし、このシナリオには多くの課題と複雑な問題が潜んでいます。

分割統治のメリットとデメリット

メリット

資源の管理: 主要な都市と資源地を掌握することで、経済的な安定を図ることができます。

影響力の維持: 残りの領土を分割統治することで、その地域への影響力を維持することができます。

国際社会からの承認: 分割統治によって、国際社会から新たな国家として承認されやすくなる可能性があります。

デメリット

民族間の対立: 多民族国家の場合、分割統治によって民族間の対立が激化し、新たな紛争の火種となる可能性があります。

経済の混乱: 国家の分割は、経済の混乱を引き起こし、復興を遅らせる可能性があります。

国際社会からの干渉: 分割統治は、国際社会からの干渉を招き、主権が制限される可能性があります。

新たな課題

国境問題: 新たな国境線が引き起こす領土紛争や民族問題。

資源の分配: 資源の分配をめぐる対立。

経済の再建: 経済システムの再構築とインフラ整備。

政治体制の構築: 民主主義的な政治体制の確立。

国際社会との関係: 新たな国際関係の構築。

被害国の役割

被害国は、この状況下で以下の点に注意しながら行動する必要があります。

国際法の遵守: 国際法を遵守し、人道的な対応を行うことが重要です。

国際社会との連携: 国際社会と協力し、平和的な解決を目指すべきです。

国家再建: 崩壊した国家を再建するために、中立的な立場から公平な統治を行う必要があります。

経済の立て直し: 経済を立て直し、国民生活の安定を図ることが重要です。

歴史と和解: 歴史と向き合い、加害者と被害者の間の和解を目指すべきです。

まとめ

旧加害常任理事国の分割統治は、簡単な解決策ではありません。長期的な視点を持って、慎重に計画を進める必要があります。被害国は、国際社会との協力の下、平和で安定した社会を築くために、多岐にわたる課題に取り組む必要があります。

---------------------------------------------

2024/12/03 (Tue.)

Comment(0)

極右閣下の独り言